メーカーと商社の仕事の特性とは

メーカーの主な業務領域と特徴

メーカーの主な業務領域は、製品の企画、設計、製造、販売に至るまでのプロセスを一貫して管理することです。メーカーはBtoBやBtoCといった市場に基づき、多岐にわたる製品を提供します。特にBtoB市場では、高品質な製品を安定的に供給するために綿密な計画や品質管理が求められます。

特徴としては、比較的落ち着いた労働環境や、長期的な視野でキャリアを積み上げられる点が挙げられます。一方で、製品の市場競争が激化している中、厳しい納期や生産スケジュールに追われることもあり、「メーカー 激務」といったキーワードでの問題視も見られることがあります。特に製造現場や研究職では、業務範囲が広く、責任感の重さから負担を感じる社員も少なくありません。

商社の仕事内容と求められるスキル

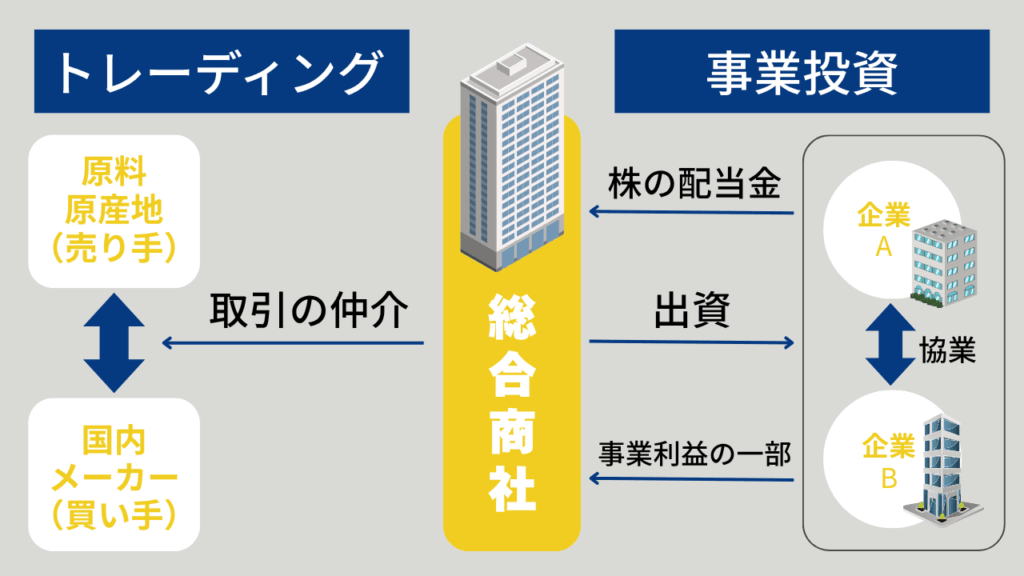

商社とは、国内外の企業や市場をつなぎ、モノやサービス、情報の流通を担う企業です。特に総合商社は、エネルギーや資源、食料、機械、金融など幅広い分野でビジネスを展開し、単なる貿易にとどまらず、事業投資や経営支援、金融・物流機能も併せ持つのが特徴です。

従来の「仕入れて売る」トレーディングに加え、近年は企業への出資やM&Aなどを通じた事業投資にも注力しており、収益の柱が多角化しています。働く上では、グローバルな視点や高い交渉力、語学力などが求められ、海外駐在の機会も多くあります。

商社は「仲介役」だけでなく、「価値を創造するプレイヤー」として、日本経済において大きな存在感を持つ企業群だと言えるでしょう。

業務内容が激務になりやすい理由はどこにあるのか

メーカーと商社が激務になりやすい理由には、それぞれの業務内容や業界特性が深く関わっています。メーカーでは、設計から製造までのプロセス管理に時間を要する上、突発的なトラブルや納期短縮などへの対応で多忙を極める傾向があります。特に研究職やプラントエンジニアは、技術的な複雑さや業務の重複が負担となりやすい職種です。

一方、商社では、複数の商材を取り扱うために情報管理が煩雑になり、さらに取引先との折衝や海外出張が多いため、長時間労働が常態化することがあります。また、商社は利益率を最大化するために、綿密なマーケティングと交渉が欠かせず、これらが大きなプレッシャーを生む要因です。

職種ごとに異なる業務負荷の実態

メーカーと商社は、それぞれの職種によって業務負荷の差が顕著です。たとえば、メーカーの研究職では、実験や試作品の開発に多くの時間を費やし、納期や成果を求められるプレッシャーを感じることが多いです。また、営業職では比較的穏やかな働き方が可能な一方で、大型案件を抱えると負担が急増することもあります。

商社の場合、営業部門や担当者レベルでの業務量が特に多いです。常に売上目標や取引先との交渉に追われるため、精神的・物理的な負荷がかかります。ただし、部署や会社の方針によっては、繁忙期以外は定時退社が可能なケースもあるため、働き方に幅があるのも事実です。

働き方と生活リズムの違いを比較

メーカーと商社では、働き方や生活リズムにも明確な違いが見られます。メーカーでは、ルーティン業務が多いため、比較的規則的な生活リズムを維持しやすい傾向があります。多くの工場やオフィスでは朝9時から夕方5時という勤務体系が基本であり、生活の安定を求める人に向いているといえます。

一方、商社では、取引先や国際的な時間帯に合わせる必要があるため、不規則な仕事のスケジュールが発生しやすいです。特に海外案件を担当する際には、時差や急なトラブル対応による長時間労働が避けられない場合もあります。こうした違いにより、業界選びの際には、自分に合った生活リズムを考慮することが重要です。

激務なのはどっち?業界ごとの残業時間やプレッシャー

総合商社が抱える激務ポイント

総合商社では、多種多様な商材を取り扱うため、関連する業務が非常に広範囲にわたることが特長です。そのため、覚えるべき知識が多く、業務の進捗管理や取引先との調整に膨大な時間を要することがあります。また、商社では利益を生み出すためのノルマが課される場合が多く、目標達成のプレッシャーと戦い続ける日々となりがちです。

特に海外取引が中心となる商社では、時差に伴うミーティングやメール対応のため、労働時間が長時間化する傾向にあります。繁忙期には深夜や早朝に連絡する必要が生まれることもあり、柔軟な対応力や高い体力が求められる場面も多いです。一方で、繁忙期外は比較的穏やかな時間が取れる職場も存在するため、部署やプロジェクトによる差も見逃せないポイントです。

メーカーに多い残業パターンとは

一方でメーカーの激務の特性は、職種や部署によって大きく異なります。例えば、研究職やプラントエンジニアといった技術系の職種では、実験や設計が予定通り進まない場合に、長時間作業が発生するケースがあります。また、化学メーカーや医療機器メーカーなどでは、製品に関わる細部の検討が求められ、物事を中途半端に終わらせられない使命感が残業につながることも多いです。

さらに、営業職では顧客対応やトラブル対応が夜間や休日に発生することも珍しくありません。特に医療機器業界の営業では、緊急対応や夜間呼び出しが業務の一部となる場合もあり、この点では商社とは異なる独自の負荷がかかると考えられます。

働きやすい部署と厳しい部署の違い

商社もメーカーも、部署によって業務負荷には大きなばらつきがあります。商社では、営業部門や新規事業開拓部門が特に忙しい傾向があり、顧客対応が直接のプレッシャーとなりやすいのが特徴です。一方で、バックオフィス業務のようにルーティーン作業が中心の部署では、比較的穏やかな働き方ができる場合もあります。

メーカーでも同様に、研究開発やプラント管理など技術が関与する部署が多忙になりやすい傾向にあります。一方、ルート営業や事務系のポジションでは、ノルマが少ないため、個人の裁量で時間管理しやすい環境が整っていることもあります。ただし、どの業界でも「稼げるポジションほど激務である」という傾向は一部に見られるため、部署選びはキャリアの方向性を決める重要な要素です。

企業文化における圧力とストレスの比較

商社とメーカーでは、組織の雰囲気や企業文化がもたらすプレッシャーの種類が異なると言われています。商社では、目標達成に対するプレッシャーが強く、個人の成果が評価軸に直結する傾向があります。そのため、競争意識が高まる一方で、社内の人間関係がギスギスすることもあるかもしれません。

一方、メーカーの企業文化は比較的温和である場合が多いと言われます。ただし、メーカー特有の技術力や品質へのこだわりが大きい企業では、細部への厳しい目が社員にストレスを与える場合もあります。特に大企業では、社内プロセスが煩雑化することで、時間的な余裕を削る要因になりがちです。このような文化の違いは、仕事におけるプレッシャーの形を大きく変える要因となります。

業界特性が社員に与える影響

商社とメーカーでは、激務が社員に与える影響も異なります。商社では、グローバルな仕事に従事することで高いスキルが身につく一方、長時間労働が続くことで心身に負担がかかりやすくなります。一方で、やり遂げたプロジェクトが利益として目に見える形で返ってくるため、達成感を得やすい環境とも言えます。

メーカーでは、一つの分野に深く関わることが多く、専門性を高めるのに適しています。ただし、特定分野でのキャリアが長くなると、他業界への転職が難しくなる可能性もあります。また、メーカーの中でも特にプラント関連や医療分野のような重要性の高い業務では、激務が離職率の増加につながる例も見受けられます。

激務と言われるエリアと職種の実態

メーカーのプラントエンジニアや研究職の現場

メーカーの中でもプラントエンジニアや研究職は、特に激務だと言われる職種の一つです。プラントエンジニアは、設計から施工、運用に至るまで幅広い業務を担い、その一つ一つが高い専門知識と責任を求められます。現場での対応が求められることも多く、工事が進むにつれて出張や宿泊を伴う業務も発生するため、生活リズムが不規則になりやすい傾向があります。また、研究職は長時間にわたる実験やデータ分析が日常業務となり、特にプロジェクトの締め切りが近づくと、連日の残業や休日出勤を余儀なくされることも少なくありません。

商社の海外勤務や取引スケジュールの過密さ

商社の職場環境も激務の代名詞として知られています。特に海外勤務を伴う場合、現地の取引先とのアポイントや調整が、時差を超えて早朝や深夜に行われることが多々あります。また、多様な商材を取り扱う商社では、商品知識の習得や取引先との調整のために時間外労働が増えることが一般的です。取引スケジュールが過密である中での目標達成が求められるため、プレッシャーも大きく、体力と気力が試される場面が多くあります。

中小企業と大企業で見る業務量の差

業界によって激務の度合いが変わることはもちろんですが、企業規模によってもその性質は異なります。大企業では担当範囲が部署ごとに細分化されているため、業務が比較的限定的である場合が多いです。一方、中小企業では一人一人が複数の業務を兼務することが多く、結果として残業時間が多くなる傾向があります。また、大企業は福利厚生の充実や人員体制面でのサポートがある一方で、中小企業は限られたリソース内で業務を回すため負担が大きい場合もあります。

残業規制や働き方改革の影響

近年、残業規制や働き方改革が進む中で、激務の解消に向けた取り組みも見られます。メーカーでは、労働時間の管理を徹底し、生産性向上を目指す動きが活発化しています。一方、商社では新しい働き方モデルの導入が進んでおり、テレワークやフレックスタイム制を活用することで、柔軟な勤務形態を実現しようとする企業が増えています。ただし、いずれの業界でも一部職種では業務量が変わらず、現場対応が求められるため、実際の労働環境改善に課題が残るケースも少なくありません。

選ばれる業界と離職率の背景にあるもの

メーカーと商社のどちらを選ぶべきか迷った場合、注目すべきは業界の離職率とその理由です。メーカーは比較的安定した働き方が可能で、職場の文化が穏やかな反面、決まったペースでのキャリアパスが気になるという声もあります。一方、商社はハイプレッシャーな環境で成長のチャンスが多いものの、激務な環境が長く続くことで離職を考える人も少なくありません。それぞれの業界には独自のメリットと課題が存在し、自分の性格や生活スタイルに合った選択をすることが重要です。

どちらが向いている?性格と適性から考えるキャリア選択

メーカーに向いている人の特徴と適性

メーカーは、製品の開発や生産といったプロセスに深く関わる業種です。そのため、慎重さや細部への注意力、チームで協力する姿勢が求められます。特に研究開発や設計業務が含まれる場合、論理的思考力や地道に業務を進める忍耐力が必要とされるでしょう。また、業務プロセスが比較的安定しているため、安定志向で計画的に物事を進める人には向いていると言えます。

一方で、メーカーの中には業務範囲が広く、研究職やプラントエンジニアリング職では、時として激務となる局面があります。そのため、柔軟に状況に対応しつつ、自らのペースを維持しやすい人が適していると言えるでしょう。

商社で求められる性格や行動力

商社の仕事は、膨大な商材を取り扱い、世界中の顧客やパートナーと取引を行うことが多い職種です。そのため、グローバルな視野やコミュニケーション能力が重視されます。また、スピーディーな意思決定や状況判断も求められるため、行動派で好奇心旺盛な人に向いていると言えるでしょう。

さらに、商社はノルマや海外勤務、顧客対応などでプレッシャーを感じる場面も多いです。その中でも目標を追い続け、幾多のチャレンジを楽しむことができるタフなメンタルが大きな強みとなります。このような性格を持った人が、商社で活躍できる可能性が高いでしょう。

激務を乗り越えた先にあるキャリアの可能性

メーカーも商社も、それぞれ異なる激務特性を持っていますが、これを乗り越えた先には多岐にわたるキャリアの可能性が広がります。メーカーでは、専門的なスキルや知識を習得することで、研究開発や中長期的なプロジェクト管理など、深い専門性を活かすキャリアを構築できます。また、企業内でポジションを上げていくことで、管理職や経営層への道が開かれる可能性があります。

一方で商社では、取引実績やネットワークを広げることで、戦略的な思考力や交渉力を培い、国際的な場で活躍できるチャンスが生まれます。また、退職後もその経験を活かし、起業やコンサルタントになる道へ進む方も多く見られます。

自分に合った職場を見つけるポイント

自分に合った職場を見つけるためには、まず自分が何を大切にしているかを明確にすることが重要です。たとえば、安定性や技術の探求を重視するならメーカーが、挑戦や成長を求めるなら商社が合うでしょう。また、激務の度合いとその先に得られるものが自身の価値観に合致するかを確認することも大切です。

さらに、求人情報だけでなく、実際にその職場で働く人の話を聞く機会を持つことで、具体的な職場環境を知ることができます。これにより、想像と現実のギャップを埋めることができるでしょう。

働きやすさとやりがいを両立する選択肢

激務を避けつつも、やりがいを追求するためには、業界や企業の規模だけでなく部署や具体的な役割に目を向けることが大切です。たとえば、メーカーでも研究職ではなく企画職に付けば、比較的働きやすい環境を見つけられるかもしれません。一方で、商社でも大手ではなく専門分野を絞った中堅商社を選ぶことで、過密な労働環境を避けることができるでしょう。

また、最近では多くの企業が働き方改革を進めており、残業時間短縮やフレックスタイム制度を導入しています。こうした動向の中で、自分にとって「無理をしすぎない」働き方を提供する選択肢を見極めることが大切です。

総合商社の最新求人情報

- デジタル技術を活用した不動産・インフラ運用会社でのデジタル投資銀行マネージャー/年収:~1600万円/東京都

- ビジネスコンサルタント/大手総合商社グループIT企業/年収:800万円~1800万円/東京都

- 双日株式会社/総合商社での投資事業におけるプロジェクトマネージャー/発電所の開発業務(環境インフラ事業)/年収:~1600万円/お問い合わせください。

- 大手総合商社での商品デリバティブに関わるリスク管理(ミドルオフィス)/年収:~1000万円/東京都

- ビジネスプロデューサー/大手総合商社グループIT企業/年収:1000万円~1600万円/東京都

- 大手総合商社における化学品部門のM&A人材採用(セクターナレッジ不問)/年収:1200万円~2000万円/東京都

- 大手総合商社の製菓・乳製品の輸入オペレーション実務(嘱託プロ採用)/年収:~800万円/東京都

- 大手総合商社の暗号資産事業の推進・運営担当者/年収:1000万円~1400万円/東京都

- 海外プロジェクトマネージャー/大手総合商社グループIT企業/年収:800万円~1800万円/東京都

- 大手総合商社グループIT企業のDXコンサルタント/年収:~1200万円/東京都

- 私募リートのポートフォリオの企画及び管理/大手総合商社系アセットマネジメント会社/年収:~1000万円/東京都

- 私募リート運用資産の期中運用アシスタント業務/大手総合商社系アセットマネジメント会社/年収:~800万円/東京都

- 大手総合商社でのEコマース関連配送事業に関わるシステムプロダクト制作管理戦略並びに事業開発業務<嘱託プロ採用>/年収:~1000万円/東京都

- 大手総合商社&証券会社系不動産AM会社でのアクイジション(担当者)/年収:~1200万円/東京都

- 大手総合商社系不動産ファンドでのバリュエーション担当/年収:~800万円/東京都

- 大手総合商社系不動産ファンドでの引受審査担当/年収:~1000万円/東京都

- 【名古屋】総合商社系保険ブローカー会社におけるリスクマネジメント(ポテンシャル営業)/年収:~800万円/愛知県

- 【名古屋】総合商社系保険ブローカー会社におけるリスクコンサル(法人営業)/年収:~1000万円/愛知県

- コンサルティング部門 オープンポジション/大手総合商社グループIT企業/年収:~1600万円/東京都

- 大手総合商社での不動産DX領域の新規事業におけるCTO候補/プロダクトマネージャー(嘱託プロ採用)/年収:1000万円~1800万円/東京都

- 双日株式会社/総合商社での業務システム企画・ITインフラ統括/年収:~1600万円/東京都

- 大手総合商社グループのデジタルメディア企業でのマーケティングコンサルタント(マーケター)/年収:~1200万円/東京都

- 大手総合商社の製菓・乳製品に関する営業(嘱託プロ採用)/年収:800万円~1600万円/東京都

- テクノロジーコンサルタント/大手総合商社グループIT企業/年収:~1000万円/東京都

- 私募リート運用資産の期中運用/大手総合商社系アセットマネジメント会社/年収:800万円~1000万円/東京都